|

|

|||||

Die heilige Eiche zu Romove Wo später das Kloster der Heiligen Dreifaltigkeit stand, war vor Zeiten der Ort Rikaito oder Romove. Der Name soll daher kommen, daß die heidnischen Preußen einst einen Feldzug nach Rom machten, und als sie von da zurückkehrten, hier zum Andenken eine Stadt gründeten, welch sie Rom, Romahoon nannten. Dort stand eine Eiche, sechs Ellen dick, zwergüber gemessen, oben sehr breit und so dicht, daß weder Regen noch Schnee hindurchkonnte, denn sie hat auch im Winter ihr Laub behalten und ist grün geblieben. In dem Stamm waren aber unter den Ästen drei Abteilungen, in welchen die drei Hauptgötter in gleicher Höhe standen oder es sind aus dem Stamm drei gleich große Äste herausgegangen, welche hernach in der Höhe wieder zusammengewachsen waren. (Einige meinen, daher käme der Name Romove, denn ruomot heißt im Altpreußischen zusammenwachsen). Diese sind so mit Laub bedeckt gewesen, dass an einem jeden Ast ein Götzenbild sicher vor dem Schnee und Regen hat stehen können. Ein ähnlicher Eichbaum in einem Wald bei Insterburg hat bis zum Jahr 1664, wo ihn ein Blitzstrahl vernichtete, gestanden. In der einen Abteilung stand nun das Bild des Totengottes Pikollos, mit einem langen grauen Bart, bleicher Totenfarbe, mit einem weißen Tuch gekrönt, von unten aufsehend. Opfergaben zu seiner Verehrung waren Totenköpfe von Menschen und Vieh, an den hohen Festen brannte man ihm aber auch Talg in Töpfen an. Dieser trieb Spuk in den Häusern der Reichen, und wenn jemand darin gestorben war und man den Göttern nicht viel opfern wollte, da plagte er die Leute des Nachts, und wenn er zum dritten Male kam, mußte man ihm Menschenblut opfern. Dann schnitt sich der Waidelotte in den Arm, daß er blutete; und hörte man in der Eiche brummen, so war dies ein Zeichen, daß der Gott versöhnt war. Perkunos, der Gott des Donners, hatte die zweite Zelle inne. Er war ein zorniger Mann, rot wie Feuer, mit Feuerflammen gekrönt, mit einem krausen und schwarzen Bart und sah den Potrimpos zornig an. Dem Perkunos mußte man stets ein Feuer mit trockenem Eichenholz halten, womit man die Opfer verbrannte; ging aber das Feuer aus, so kostete es den Waidelotten, der es bewachte, den Hals. Potrimpos, der dritte, war ein junger Mann, ohne Bart, gekrönt mit Kornähren, fröhlich lachend. Sein Kleinod war eine Schlange in einem großen Topf, mit Milch von den Waidelotten ernährt und mit Getreidegarben bedeckt. Diesem brannte man Wachs und Weihrauch an. Auch wurden ihm zu Ehren Kinder getötet. Um diese Eiche drei Schritte entfernt wurden schöne Tücher, sieben Ellen hoch, aufgehangen, und es durfte niemand ohne den Kriwaito oder den obersten Waidelotten hineingehen. Wenn aber jemand kam, um sein Opfer zu bringen, nahm man den Vorhang weg oder zog ihn beiseite, so dass man hineinsehen konnte. Bei dieser Eiche wohnte der Kriwaito, auch waren ringsherum Häuser für die Waidelotten, die hier den Göttern dienten. Romove war lange die Hauptstadt der heidnischen Preußen. Um das Jahr 1015 ist Boleslaus Chrobri, der König von Polen, in Preußen eingefallen und hat Romove verwüstet und ihre Götter verbrannt; allein nach seinen Abzug machten sich die Preußen andere Bilder. Nun aber war ein Fürst in der Masau, der buhlte mit der Frau eines Adligen; zwar warnte letzterer den Fürsten, allein vergebens. Einst traf er sie beieinander. Er hatte gerade einen Spieß in der Hand, wie es damals die Sitte bei den Edlen war und woran man sie auch erkannte. Mit diesem Spieß durchbohrte er den Fürsten und die Ehebrecherin und floh nach Preußen, wo er sich bei dem Kriwaito zu Romove versteckte. Die Brüder des Fürsten aber machten sich auf, ihn zu verfolgen. Mit großer Heeres macht zogen sie nach Romove, schlossen den Kriwaito und die Waidelotten in ihren Wohnungen ein und verbrannten sie dort. Den Edlen aber der ihren Fürsten erstochen hatte, brachten sie jämmerlich um und raubten dann solange im Land, bis sich die Preußen sammelten und sie aus den Land trieben und sie nach einem zehn Jahre dauernden Krieg nötigten, Frieden zu machen und ihre Götter wieder zu versöhnen. An diesem Ort hat die betreffende Eiche noch lange gestanden und ist im geheimen von den Preußen, selbst nachdem sie Christen geworden waren angebetet worden. Wenn ein Mensch oder ein Stück Vieh eines von den Blättern am Hals trug, glaubten sie, könne denselben kein Unglück treffen. Daher ließ auf Bitten des Bischofs von Ermland der Hochmeister Winrich von Kniprode die Eiche durch den Marschall Heinrich Schindekopf umhauen, und an ihrer Stelle erbaute Petrus Nugol von Sohr ein Kloster zur Heiligen Dreifaltigkeit. Obwohl nun die Eiche zerstört war, so war es doch an jener Stelle lange noch nicht recht geheuer, woran wohl das viele hier von Menschenopfern vergossene Blut schuld haben mochte. Man hörte dort plötzlich Sausen und Stürmen in der Luft, gerade als wenn die Eiche noch stehe und ihre blätterreichen Äste bewege. Gleichzeitig erhoben sich hier oft Ungewitter mit heftigem Donnern und Blitzen. Dabei ließen sich allerlei schreckliche Gestalten sehen, welche bald wie Waldmänner, bald wie Drachen oder Schlangen oder Feuerballen ausschauten. Denselben unheimlichen Spuk trieb aber der Teufel in dem Kloster selbst, um die Mönche zu ängstigen, und so ließen sie denn einen Teufelsbanner aus Deutschland kommen, um den Bösen zu vertreiben. Dieser verfertigte aus reinem Gold ein Kruzifix etwa einen Finger lang, und einen dreieckigen Ring, auf welchem er vielerlei Worte eingrub und vergrub beides unter dem Eckstein der Kirche. Seitdem ließ aber der Teufel Ort und Kloster in Ruhe. Später wurde das Kloster zur Heiligen Dreifaltigkeit ebenso zerstört wie die alte Stadt Romove. Allein als im Jahr 1708 der Herr von Killitz zu Groß-Waldeck, der Besitzer des Grund und Bodens, einige Mauerstücke des zertrümmerten Klosters abbrechen ließ, fand man das Kruzifix und den Ring unter den Trümmern, und dieser Edelmann schenkte beides der Stadt Königsberg Die Worte aber, welche auf dem Ring stehen, konnte niemand lesen. Aus OSTPREUSSISCHE SAGEN, Ullstein Buch Nr. 20752 |

|||||

|

zum Inhalt Nr. 34 |

|||||

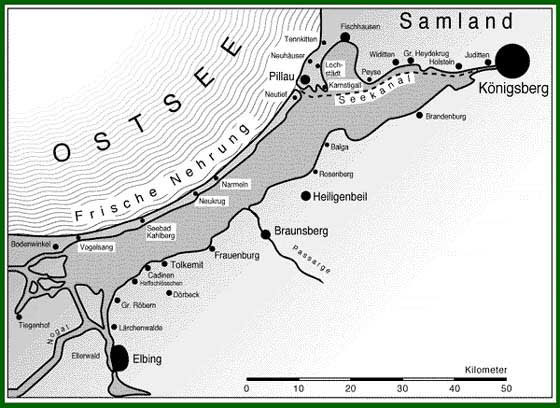

Entstehung der Frischen Nehrung  Die Nehrung und der Mensch Gern folgt der Kaufmann auf seinen Reisen den Spuren der Vorfahren. Wo ihre Wagen dahinzogen, wo ihre Schiffe entlang segelten, da kennt er die sicheren Strecken, da weiß er auch die Stellen, an denen Gefahren ihn und sein Gut umlauern. Er vermag ihnen mit Erfolg zu begegnen oder auszuweichen. Hierzu bietet besonders die See, die breite Völkerstraße, mannigfache Gelegenheit. Auch heute noch bewährt sie ihre völkerverbindende Kraft. Wie einst auf schnellen Seglern von Norden her Vandalen, Burgunder, Rugier und Goten der Danziger Bucht zustrebten, wie einst die Lübecker ihre Kriegs- und Handelskoggen hierher lenkten, so ließ später der Reeder seine Segel- und Dampfschiffe in die Danziger Bucht laufen zu den beiden Einfallstoren ins Preußenland: Weichselmünde - Danzig im Westen und Pillau - Königsberg im Osten. Zwischen beiden dehnt sich die sandreiche Frische Nehrung, eine langgestreckte schmale Insel, seit alters her der natürliche Schutzwall für die Häfen Danzig, Elbing, Braunsberg und Königsberg. Wechselvoll gestaltete sich das Schicksal dieses Dünenwalls im Laufe der Jahrhunderte von seiner Geburt an bis auf unsere Zeit. Der Ostsee Wellen, des Weichselstromes Gewalt, der Stürme Wehen, sie zausten und zausen an ihr, zerstörten hier und bauten dort neu auf in ewigem Kampf. Land ringt mit Wasser um den Besitz. Und der kleine Mensch maßt sich an, diesen Kampf als Führer zu meistern. Es mag jetzt gut fünftausend Jahre her sein, daß die Schlammassen der Weichsel von Süden gegen die preußische Höhe brandeten, sie durchbrachen und sich nordwärts in die weite Ostseebucht ergossen zwischen dem Samland im Osten und der Oxhöfter Kämpe im Westen. Die Gletscher vom Norden hatten der Weichsel diesen Raum freigegeben. Damals wurde die Frische Nehrung geboren. Wo der Küstenstrom der Ostsee sich mit den Weichselfluten kreuzte, blieb der Schlick des Stromes liegen und wuchs bald empor zu kleinen Inseln bis zum Wasserspiegel. Die Wellen der Ostsee schlugen dagegen, warfen Sand und Steine darauf, ihr Küstenstrom verlagerte den feinen Baustoff nach Osten hin. An breitere Inselteile schlossen sich schmale an. Wind und Sturm ergriffen den Sand und türmten ihn auf zu Dünen gegen die abgetrennte Bucht, das Frische Haff. Dieses wurde zum Auslaufbecken der Weichsel. Deren Strom staut sich hier bei Hochwasser, stürzt gewaltig durch die schmalen Gänge zwischen den Inseln in die See, reißt fort, was der Küstenstrom zutrug, und vertieft die Engen zur willkommenen Fahrstraße für den Seemann. Der Weichselschlick legt sich nieder, langsam bauend Jahr um Jahr, Schicht auf Schicht, bis die Südwestbucht des Haffes zugebaut ist, das Land zur Wasserfläche emporsteigt; Land, durchzogen von zahllosen, tiefen Rinnen der Deltaarme. In Jahrhunderten hebt sich langsam die Küste, mit ihr das neue Schwemmland, dann senkt sie sich wieder und gibt dem Wasser Raum, ein Auf und Ab, als atme die Erde. Die Inseln wachsen zusammen und lassen nur wenig Auslässe für die Weichselfluten, die Nehrung taucht ein, und neue Tiefs entstehen zwischen den hohen Dünen. Im Sturm leckt die See bis an die Kronen der Sandberge, im Frühjahr türmt die Weichsel ihre Eisschollen hoch, dahinter steigt das Wasser und drückt gegen die Nehrung. Von beiden Seiten stürmt es gegen das schmale Land und reißt Löcher in den Dünenwall, hinweg über hoffnungsvolle Siedlungen des arbeitenden Menschen, hinweg über Wald, Moor und Schilf, die glaubten, festen Fuß für immer gefaßt zu haben. Der täglich blasende Wind, der rasende Sturm tragen Sandkorn um Sandkorn durch die Luft; dulden kein Leben, wo sie herrschen; begraben, was sich ihnen entgegenstellt. Und staunend betrachten die Wanderer am Seestrande den freigelegten Friedhof von längst verschollenem Leben. In Jahrhunderten ist die Wanderdüne haffwärts über Pflanzen und Wohnungen der Menschen dahingegangen. Unter ihr liegt der Ordenshof Vogelsang; im Jahre 1825 verschlang sie die Kirche zu Neukrug, und nur mühevoll konnten Narmeln und Vöglers vor ihr gerettet werden. Nicht ruht der Mensch im Kampf mit der Natur. Er will sie meistern. Wagemutig fährt er von den hohen Elbinger und Danziger Bergen über das Haff zu den Inseln. Dort stellt er Netze in die reichen Fischgründe, dörrt oder räuchert den Fang, sammelt den Bernstein, bearbeitet ihn und häuft ihn auf für die Händler, die bei ihm nach langer Fahrt über das Meer zur ersten Rast sich schicken. Selbst dem Sande verlieh er Wert. Ihn suchte die Hausfrau zum Scheuern, seiner bedurfte der Gelehrte und der Kaufmann, der Ratsschreiber und Kanzlist neben dem Tintenfaß. Gern nahm der fremde Seemann den feinkörnigen Nehrungssand als Ballast mit nach Haus, wenn nicht ertragreichere Ware den Bauch seines Schiffes ganz ausfüllte. Vom Schiffer konnte man Neues erfahren; von seinem Reichtum ein Teilchen erhaschen; gar eine Abgabe erwarten, wenn kein anderer Weg zum Innern des Landes führte; ihm Lotsendienste leisten durch die ständig wechselnden Sandbänke. Aber die Durchfahrt wollte auch erhalten sein gegen Wind und Welle. Holzpfähle rammte man ein, flocht Strauchwerk herum; das sollte ein Bollwerk bilden, um die reichlich spendende Verkehrsader vor Vernichtung zu schützen. Doch eine Sturmnacht zeigte dem schwachen Menschen die Stärke der Natur. Was Jahre des Schweißes geschaffen, es war dahin. Wo blieb das Kahlberger Tief, das sich einst noch deutlich abhob, wenn der Blick von Tolkemit über das Haff glitt; wo das Schmergruber, durch das doch wohl die ersten Lübecker nach Elbing kamen? Auch das Lochstädter Tief versandete wie das Balgasche, das zwei Jahrhunderte hindurch den Schiffen der Hansen diente. Heute durchziehen die Schiffe das Tief von Weichselmünde und das von Pillau. Sehr selten benutzen sie den Weichseldurchbruch bei Neufähr vom Jahre 1840 und den Durchstich bei Schiewenhorst von 1896, den allein Menschenhand schuf, um den Eisgang zu bezwingen. Solange die Weichsel nordwärts fließt, behält die Frische Nehrung ihre Inselform. Wie sehr auch der Mensch daran arbeitet, die Angriffspunkte bleiben. Strandhafer pflanzt er, damit der Dünensand festgehalten werde. Kiefern setzt er in den gefestigten Boden, damit sie sich dem Sturm entgegenstellen, wenn er den lockeren Sand hochtreiben will. Noch vor sechzig Jahren trat uns fast die ganze Nehrung als kahler, gelber Sandrücken entgegen, sie, deren hohe Wälder von Kiefern, Kaddig (Wacholder), Farnen und Blaubeerstrauch uns heute entzücken. In ihrem Schutz wohnen die Fischer jetzt sicherer als je. Es lohnt sich, für die Zukunft zu schaffen und den flachen Haffstrand in gute Viehweiden zu verwandeln. Muß sich der eine Feind der zähen Kraft des Menschen beugen, so sieht sich auch der andere zurückgehalten. Unwillig wälzt die Weichsel ihre tausend Kubikmeter Wasser von Sekunde zu Sekunde den Weg entlang, den ihr die hohen Deiche von Menschenhand vorschreiben. Hinter ihnen bearbeitet der Bauer in Ruhe den Acker, weidet er sein Vieh auf fruchtbarem Boden, den ohne die Dämme Wasser überfluten würde von Danzig bis Elbing und gegen Christburg hin. Die Weichsel fließt in dem Bett, das Menschenhand ihr vorgezeichnet. Selten nur noch bäumt sie sich gegen den Zwang auf. Der Sand auf der Nehrung liegt fest, der Wind verfängt sich im Walde, den Menschenhand schuf; nur bei Narmeln noch wandert ein schmales Stück Düne tagtäglich von der See zum Haff. Einzig die See läßt sich nicht beugen. Zornig wälzt sie ihre Wogen auf die Dünen. Sie sucht nach Stellen, um sie niederzureißen, sie rüttelt an den wohlgepflegten Tiefs, unbekümmert um den Menschen und seine Arbeit. Jahrzehnte mühte er sich. Jeden Morgen kann er gewärtig sein, daß diese unbändige Kraft über sein Werk dahingeht, als wäre es ein Nichts. Edward Carstenn Dieser Auszug ist dem Buch von Hanns Bauer und Carl Lange "Das Frische Haft und die Frische Nehrung" mit freundlicher Genehmigung des Gräfe und Unzer Verlages Königsberg i. Pr, heute München, entnommen. |

||||

|

zum Inhalt Nr. 34 |

||||

Elchtest aus "Widitten" Einmal fuhr ich in meinem Auto von Königsberg ganz allein nach Hause, hierher nach Widitten. Es war etwas spät geworden. Wenn die Scheinwerfer bei einer Biegung in den Wald stießen, wirkte er wie eine zauberhafte grüne Höhle. Man konnte nicht überblicken was hinter der Biegung lauerte. Ich kannte aber die Straße und jede Wendung genau, und fühlte mich auch ganz sicher. So träumte ich während der Fahrt von daheim und döste wohl auch ein wenig. Hinter der letzten Biegung mußten die Lichter von Großheidekrug erscheinen, dann war ich in 5 Minuten zu Hause. Und so fuhr ich mit ziemlicher Geschwindigkeit in die Kurve. Als der Lichtkegel wieder die Straße erreichte, da - was war da? Ein Prellbock quer über der Straße. Ein gewaltiger Elch stand im Wege, grell beleuchtet, das Geweih wie Kiefernäste hoch aufragend, durch den Schatten dahinter riesig vergrößert. Wie ein Steinbild stand das Tier da. Ein heißer Schreck durchfuhr mich: "Wenn du da rauffährst, bist du verloren, dann überschlägst du dich!" Wahrend dessen hatte die rechte Hand das Steuer herum gerissen und der Fuß die Bremse getreten. Beides geschah ruckartig und stark, so daß der Wagen links herumschleuderte und rechts in den Graben fuhr. Ebenso schnell erfolgte ohne zu Denken die Gegenreaktion, der Fuß ließ die Bremse los, und die linke Hand riß das Steuer nach links Der Wagen schleuderte umgekehrt und sauste über den linken Grabenrand, dann wieder nach rechts auf den Sommerweg. Aber jetzt hatte ich ihn in der Gewalt, weil er schon stark abgebremst war. Ich war jetzt etwa zehn Meter an den Elch heran, da machte dieser einen gewaltigen Satz nach vorn und floh im Lichtkegel vor mir her. Hoffentlich ist er schneller als der Wagen! Dann fiel mir plötzlich ein, daß er ja gar nicht anders konnte, als vor dem Auto herzulaufen; denn sicher war er geblendet und sah auch neben sich nur schwarze Finsternis. Jetzt stand der Wagen endlich, und ich schaltete das Licht aus. Es war gar nicht so dunkel um mich. Als ich das Standlicht einschaltete, sah ich den Elch rechts in den Wald springen, ziemlich weit vor mir. Willy Hanemann Aus "Widitten – Der Schulmeister erinnert sich" Der Prellbock |

|||||

|

zum Inhalt Nr. 34 |

|||||

Leidensweg einer Ostpreussin Elisabeth Köhn brachte sich und ihre Kinder nach einer dramatischen Flucht durch die Kriegsfronten nach Burg in Sicherheit. Nur ein Schicksal von vielen. Vom Krieg gehetzt, gelang es der mutigen Mutter, sich mit ihren Kindern zu retten, die hier noch in der alten Heimat sind. Nicht allen gelang das. Auf dem Foto "Mutter Courage" mit Elli, Eva, Gerda, Helga und Rudi. Die Flucht der jetzt in Burg wohnenden 81-jährigen Elisabeth Köhn mit ihren sechs Kindern aus Ostpreußen zeigt die ganze Brutalität, der die Zivilbevölkerung in modernen Kriegen ausgesetzt ist. Als Dokument der Vertreibung schilderte 1955 die Burger Schülerin Telse Miehe das Kriegsschicksal einer benachbarten Familie auf 19 Schreibmaschinenseiten: Als im Januar `45 die Rote Armee Großheidekrug eroberte, begann der Leidensweg der Mutter, die trotz ihrer Kleinkinder nicht von den Soldaten geschont wurde, in ihrer Verzweiflung mit List über das halb zugefrorene Haff durch die Kampflinien floh, dabei über weite Strecken zwei ihrer kleinen Töchter kilometerweit trug und ihre schreiende Jüngste Maschinengewehrsalven der Russen auslöste. Auch als die Fliehenden nach allen Strapazen wie durch ein Wunder sich hinter die deutschen Linien retten konnten, war ihr Leben noch nicht in Sicherheit. Auf dem weiten Weg in Richtung Westen entkam die Familie mehrfach nur knapp dem Tod. Einmal stiegen sie rechtzeitig in Pillau wieder von einem Dampfer, der auf dieser Fahrt versenkt wurde und erreichten mit einem anderen Schiff Danzig. Auf der weiteren Zugreise wurden zweimal ihre Züge zusammengebombt, und zwischen all den Toten kamen sie mit ihren mittlerweile durch teilweise schwere Krankheiten gezeichneten Kinder immer wieder heraus. Als sie dann Burg erreichten, liefen ihnen im Saal des Gasthofs "Zur Linde" Ratten übers Gesicht, und der NS-Bürgermeister mußte erst einmal ein Machtwort sprechen, um zwei kleine Zimmer für die Familie freizubekommen. Vom Vater kam schon lange kein Lebenszeichen mehr von der Front. Hier zeigt das von der Schülerin aufgeschriebene Dokument, daß nicht alle Bürger Solidarität mit den eigenen Landsleuten aus dem Osten zeigten. Auch sie hat es gegeben. Wenn Elisabeth Köhn in diesen Tagen Gedenkfeiern zum Kriegsende sieht, denkt sie zuerst an die Brutalität des Krieges, wie sie ihn erlebte und dankt, daß sie und ihre Kinder dem entkamen. Der Fluchtweg von Mutter Köhn Felix Vierkant, Burger Nachrichten 1. April 1995 (eingesandt von Walter Thalmann) |

|||||

|

zum Inhalt Nr. 34 |

|||||

Erlebnisse in Ostpreußen, Juni 1999 Auf der Kurischen Nehrung. Ich stapfe vom Ostseestrand durch den tiefen weissen Sand, zurück zu unserem Reisebus. Dort wo ein Reisebus hält, sind auch sofort fliegende Händler. Am Straßenrand hat sich eine kleine alte Frau mit ein paar Bernsteinbildchen und mit noch einigem Selbstgebasteltem aufgestellt. Sie guckt mich bittend an, ich aber stapfe weiter, unser Busfahrer hat Würstchen heiß gemacht. Auch bei den anderen Mitreisenden wird die alte Frau nichts los. Nach einiger Zeit sehe ich die alte Frau, sie steht ca 50 m von uns entfernt. Ihr ganzes Angebot in einem Beutel gesteckt sieht sie zu uns herüber, wie wir unsre Würstchen essen. Ich hole meine Tasche aus dem Bus, gehe zu der Frau, ich schenke ihr einiges, auch Sämereien, auch für Kürbisse. Ich mache ihr klar, daß sie dieses in die Erde tun muß, ihr Gesicht leuchtet, sie nickt eifrig. Nun muß ich ein Gegengeschenk annehmen, sie schenkt mir 15 Stück Farbfotos von der Samlandküste. Jetzt kommen weitere Mitreisende. Die alte Frau bekommt Kaffee, Schokolade, ihr Beutel füllt sich. Die Frau weint, sie weiß nicht wie sie sich verhalten soll, sie hört nicht auf, sich zu bedanken. Als wir abfahren steht die alte Frau dicht an unserem Autobus, sie weint vor Glück, sie bekreuzigt sich, sie macht wiederholt Verbeugungen zu uns. Seit der Weiterfahrt über die Nehrungsstraße sind meine Gedanken in den Nachkriegsjahren. Wie oft haben Mutter und ich auf den Straßen gesehen, wie die Russen Brot assen. Ich glaube ich sah dort auf der Kurischen Nehrung meine Mutter am Straßenrand stehen. Wie sie dastand, das heisse Würstchen mit Weissbrot ass, das ihr ein Mitreisender hingebracht hatte. Die alte Frau stand da in respektvollem Abstand zu uns, bescheiden. Wir wirken wohl als etwas Besonderes auf diese armen Menschen, sind wir das?. Die Gedanken verweilten weiter weit zurück in den Nachkriegsjahren.Wir lebten am Kurischen Haff am Großen Friedrichsgraben. Zu dem Haus gehörte ein größeres Anwesen mit Scheune und Stallungen. Es war im Spätsommer 1946. Ich hatte seit längerem eine kleine Schubkarre ganz aus Metall, die stellte ich nach dem Spielen immer akkurat vor unserem Eingang ab. Dann sehe ich einen russischen Kutschwagen kommen, das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Ich beobachte aus dem Haus, es ist ein Russe mit einem kleinen Jungen in meiner Größe. Es dauert nicht lange, und der Russenjunge hat "meine" Schubkarre entdeckt und rennt damit zu seinem Vater. Der packt die Schubkarre und verstaut sie auf der kleinen Ladefläche hinter dem Kutschbock unter Stroh. Ich fange an zu heulen und erzähle es meiner Mutter. Sie sagt auf unser Grossheidekrüger Platt: "Da kannst du nichts machen, geh hin und sag, der Russe soll dir dafür ein Stück Brot geben." Wie Brot auf russisch hieß, daß wusste ich schon, ich nahm also mein kleines Herz in beide Hände und marschierte los. Der Russe und sein Sohn beobachteten mich, wie ich auf sie zuging. Der Mann lehnte am Kutschwagen, hatte einen Kanten Brot in der Hand, schnitt sich davon mit einem Messer Happen ab und ass. Ich zeigte auf das Stroh unter dem die Schubkarre war, sagte zu dem Russen, moia, meine, dann zeigte ich auf mich und sagte Kleba, Brot. Der Russe guckte zu der Karre, dann zu seinem Sohn, dann guckte er mich lange an, so kam es mir vor. Dann griff er in einen Beutel, holte ein Brot hervor, schnitt ein größeres Stück ab und gab es mir. Das war mein erster Handel in meinem Leben. Mit dem Brot bin ich zu meiner Mutter gegangen. Sie hatte mich aus dem Haus beobachtet, kam nun aus dem Haus, ich gab ihr das Brot, sie teilte das Brot in zwei Teile, wir setzten uns ins Gras und assen das Brot sofort auf. Wo zu dieser Zeit meine Geschwister und die beiden Waisenkinder waren, die da schon wie Schwester und Bruder zu uns gehörten, das weiss ich nicht mehr so genau, wahrscheinlich waren sie in Labiau auf dem Markt. Nun bin ich wieder am Kurischen Haff in einem Autobus, wir halten, ich bin wieder in der Gegenwart. Ein Erlebnis in Rauschen. Der Fahrstuhlführer bedient drei Fahrstühle von der Promenade zum Oberland, rauf und runter. Unsere Reiseleiterin sagte, der Fahrpreis hierfür sei DM 0,50, also gut 6,- Rubel. Drei junge Russen wollten umsonst befördert werden, mußten dann aber, wie draußen angeschlagen, jeder einen Rubel bezahlen. Mehrere Mitreisende und ich mußten einen anderen Fahrstuhl benutzen, der Fahrstuhlführer klemmt die Tür fest und kassiert. Ich gebe ihm für zwei Personen je einen Rubel. Da fängt der Russe an zu schreien: "Rubel, du Militarist! du." Zwei Frauen sind eingeschüchtert, sie reichen ihm je ein Fünfzigpfennig-Stück. Dann gebe ich ihm 2,- Rubel für zwei Personen, nimm es oder laß es, Mi1itaristen bezahlen nicht mehr. Der Fahrstuhlführer nimmt die 2,- Rubel, wir fahren zum Oberland. Oben von der Plattform, hat man außer einem guten Weitblick, auch einen guten Einblick, nämlich in die Verkaufsstände der Russen auf der Promenade, die zum Teil nur aus einer Fassade bestehen, ohne Dächer. Dahinter wird Holz gehackt, um Süppchen für die Ausflügler, oder sonstige verdorbene Speisen zuzubereiten, wie wir in dem Reisebericht vom Landsmann Helmut Hanemann gelesen haben. In Pillau Russenkinder. Sie wollen Deutschmark oder Dollar, habe ich nicht. Nun wollen sie Bernstein verkaufen, fast jeder hat einen kleinen Beutel mit Granulatbernstein. Damit kommen wir ins "Geschäft", ein paar Händchen voll als Andenken an P i 1 1 a u, ich bezahle mit Teebeutel und Bonbons, dann soll ich sie knipsen, möglichst alle. Buchwalde am Oberländischen Kanal. Wir kommen an, es ist Freitag der 18.06.1999. Sofort sind Polenkinder bei uns, wollen Geld, Kugelschreiber, Kaugummi. Zwei Mitreisende sprechen polnisch, sie befragen die Kinder: "Was macht ihr hier, warum seid ihr nicht in der Schule?" Antwort der Kinder: "Ach, in der Schule ist nichts los, wir schwänzen, wir warten hier auf Touristen, da haben wir mehr davon." Dann erfahren wir aus glaubhafter Quelle, daß diese Kinder im Monat mehr Geld nach Hause bringen als ihre Väter. Hartgeld sind keine Devisen, also versuchen die Kinder, auch Bernsteinhändler, dann das Hartgeld in Papiergeld umzutauschen. Sechs Kinder, auch in Pillau, wollten bei mir zwischen 5,- bis 25,- DM je Kind, eintauschen. Weil ich am Dienstag den 15. Juni 1999 in Grossheidekrug war, die Fahrt mit der Reisegesellschaft durch das weitere Samland nicht mitmachen konnte, habe ich mich bei der Reiseleitung über die Erlebnisse informiert. Da unsere Reise vom Bauernverband der Vertriebenen e.V. durchgeführt wurde, liegt es auf der Hand, daß diese Leute ihre Ländereien wiedersehen wollten. Ich habe dabei leider auf einiges verzichtet, aber Grossheidekrug war mir wichtiger. Trakehner Die Reisegesellschaft war in Tabiau/Kl. Scharlack, auf einem Bauernhof von Aussiedlerdeutschen aus Russland, dann in Insterburg auf dem Gestüt Georgenburg. Das Gestüt ist seit 1899 mit der Perdezucht befasst, seit 1970 ist wieder ein Neuanfang gemacht worden. Jetzt, 1999, ist hier ein Pferdebestand von 8 Hengsten und 80 Stuten. Zu dem Gestüt gehören 1 600 ha. Wirtschaftsfläche. Heute werden dort gezüchtet; Trakehner, Hannoveraner und Holsteiner. In dem Zusammenhang will ich auf das Gestüt Trakehnen eingehen, über das ich mich dort vor Ort beim für uns zuständige, Fachpersonal informieren konnte. Allein im dreizehnjährigen Krieg sind 30.000 Pferde umgekommen. Auf Anraten des Herzogs von Dessau hat dann der Soldaten-König das Gestüt Trakehnen begründet. Seine Leibgarde waren die langen Kerls, er war der Vater vom Friedrich dem Großen. Seit 1732 wurde gezielt das Trakehner-Pferd gezüchtet, mit allen seinen einmalig guten Eigenschaften. Es war somit ein Staatsgestüt und diente nur einem Zweck, zurückliegende Verluste und künftige Lücken an Pferdematerial für Kriegszwecke zu bedienen. Die heutige Zucht der Trakehner in Deutschland beruht auf geretteten, der bedeutendsten Hengstlinien und Stutenstämmen aus Trakehnen. Auch will ich auf eine weitere Tatsache hinweisen. Von den vielen Kriegen, die im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert auch auf den Pferderücken ausgetragen wurden, haben viele in Ostpreußen stattgefunden. Auch sind die Russen in dem Zusammenhang wiederholt in Ostpreußen eingefallen. Bis Grossheidekrug ist der Russe aber niemals gekommen, das geschah erstmals im Januar 1945. Hierfür hatte der Russe 20.000.000, (zwanzig Millionen) Mann unter Waffen und bekam ständig Materialnachschub von Amerika. Rückreise Schon auf der Rückreise kündigte unsere Reiseleitung an, uns Ostpreußenfahrer, zu einem Dia-Vortrag im Herbst einladen zu wollen. Dieser Vortrag über das Kurische Haff und Nehrung, sowie über die Grenzen Ostpreußens von 1914, fand dann am 13. November 1999 im Alten Rathaus in Iserlohn-Letmathe statt. Hier sind auch die Heimatstuben der verschiedensten Landsmannschaften untergebracht, darunter auch ein großer Raum für den vertriebenen Bauer Ostpreußens, sowie auch die Ostpreußische Heimatstube, die wir nach dem Vortrag besucht haben. Ein anwesender Landsmann hat nach Unterlagen unseres Reiseleiters, einen Kurenkahn im Modell nachgebaut. Daran ist sehr anschaulich nachzuvollziehen, wie hart die Arbeit des Fischers damals gewesen ist. Im Kurischen Haff gibt es nicht mehr genug Fische. Zu deutscher Zeit war es verboten, mit Motorfahrzeugen zu fischen. Damals verkehrte nur der Linien-Dampfer, Festland - Nehrung. Die Nehrungen vom Frischen- und vom Kurischen Haft sind etwa gleich lang. Die Wasserflächen betragen vom Frischen Haff 861 qkm, die vom Kurischen Haff 1 620 qkm. Es ist außerdem äußerst flach, deshalb hätten die Kurenkähne auch nur einen Tiefgang von 40 cm. Der Russe hat auch im Kurischen Haft alles kaputtgemacht; durch Verschmutzung, Zerstörung der Kurenkähne, durch Überfischung, durch das Befahren mit Motorantrieb, durch den Motorenlärm. Durch das Aufwühlen des Haffgrundes, durch Schallwellen ist die Fischbrut zerstört worden. Der Russe ist unfähig, diszipliniert und weitsichtig zu wirtschaften. So unvorstellbar es klingt, der Fisch kann im Königsberger Gebiet zur Rarität werden, so wie im Heimat Boten Folge 33 beschrieben. Gerhard Kosemund |

|||||

|

zum Inhalt Nr. 34 |

|||||